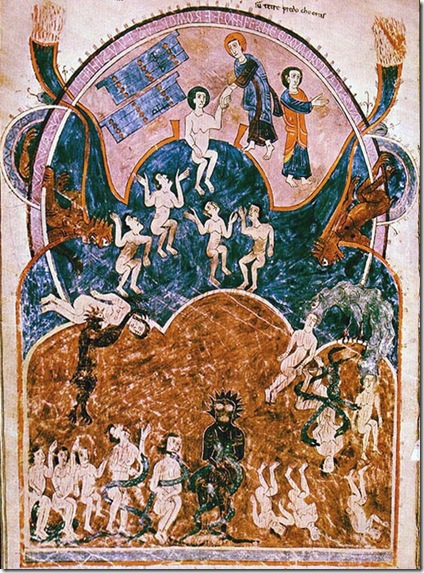

Nel breve e didascalico "Viaggio all'Inferno" abbiamo potuto verificare come l'idea dell'aldilà, presente in tutti i popoli sin dai tempi antichi, abbia subito numerose variazioni tanto da trasformarsi da luogo più o meno indefinito, attraverso l'opera di fantasia di teologi e poeti, a luogo compiuto, con una sua precisa geografia.

Inferno, o regno inferiore, è venuto così ad identificarsi, specialmente nelle religioni cristiana e mussulmana, un luogo di eterna dannazione.

Tralasciando la religione islamica e concentrandoci sul cristianesimo, si può affermare che l'aldilà era concepito inizialmente in modo dualistico: chi si comportava secondo i dettami della religione andava in paradiso, chi peccava, ovvero trasgrediva, all'Inferno.

In realtà, la punizione infernale non spettava solo ai peccatori, ma anche a tutti coloro che per varie ragioni, età, luogo di nascita, ecc, non avevano avuto modo di redimersi dal Peccato Originale, termine che è bene precisare non compare in nessun testo biblico, né veterotestamentario, né neotestamentario, sebbene alcuni intravedano nelle lettere paoline l'antitesi di ciò che poi verrà sancito da sant'Agostino.

Ciò creò, tuttavia, dilemmi non da poco, in special modo nel'accostarsi alla sorte delle anime degli infanti morti prima di aver ricevuto il battesimo.

La teologia "originale" lasciava poco spazio all'interpretazione: secondo sant'Agostino infatti:

«le Sacre Scritture e la stessa tradizione testimoniale della Chiesa attestano che esse (le anime,) vengono dannate se siano uscite dal corpo in tale condizione (senza battesimo, n.d.a.)».Perché esse :

«contrassero il contagio dell’antica morte secondo il vincolo che casualmente avevano con Adamo all'atto della loro venuta al mondo. Non possono perciò essere liberati dal supplizio della morte eterna, che trasferisce da uno solo la giusta condanna su tutti, se non rinascono per grazia in Cristo»Almeno Agostino non sembra parlare di suplizi come invece fa Fulgenzio di Ruspe, vescovo molto vicino alle idee del santo di Ippona, ma decisamente più oltranzista , per il quale:

«non solo gli uomini già forniti di ragione, ma anche i bambini che cominciano ad aver vita nell'utero delle madri, o che siano già nati, che abbandonano questo mondo senza aver ricevuto il battesimo, dovranno essere puniti con il supplizio del fuoco eterno».

Questo atteggiamento perentorio della religione causò il sorgere di pratiche superstiziose per cui ad esempio madri inconsolabili portavano i cadaveri dei neonati presso gli altari, in genere dedicate alla Vergine Maria, in attesa di vedere un segno della volontà divina : ritorno del colorito sul viso, rilascio delle urine, emorragia nasale, spasmi postmortem che sancisse l'effimera resurrezione del corpicino a cui veniva impartito immediatamente il battesimo, per poi constatarne la seconda morte.

Peggio ancora sarebbe divenuto il trattamento riservato ai cosiddetti Revenant, ovvero le anime corrotte o malevole che secondo il folklore avrebbero potuto "ritornare" a gettare scompiglio presso i vivi. Tra queste anime straziate vi erano secondo le varie superstizioni anche quelle dei bimbi non battezzati: per tenerle lontane ci si rifaceva a veri e propri riti cruenti, tanto che nel Penitenziale di Burcardo di Worms, ad esempio, il vescovo della città tedesca condanna la pratica diffusa dell’impalamento dei cadaveri dei non battezzati, infliggendo una penitenza di due anni a pane e acqua. Sovente venivano anche smembrati i cadaveri in modo che non potessero camminare o inchiodati alla terra in modo che non potessero rialzarsi.

Forse per mettere un freno a tali oscene pratiche, che comunque, va detto, la Chiesa osteggiò sempre ufficialmente (per poi magari fomentarle con altri fini) , o forse per uscire dall'imbarazzo insito nell'ingiustizia di una condanna a creature che non avevano avuto possibilità di peccare e che la sorte avversa aveva ucciso a pochi istanti dalla nascita (se non prima), venne introdotta l'idea di un luogo marginale dell'Inferno dove potessero trovare dimora le anime dei giusti e ovviamente, quelle dei neonati non redenti dal battesimo: il Limbo.

Qui, pur intrappolati nell'Inferno le anime avrebbero semplicemente avuto, come punizione, la privazione della gloria divina, concetto più astratto e quindi digeribile rispetto ai tormenti proposti e resi celebri dalla Comedia dantesca.

Il Limbo, tuttavia, oltre ad essere un'invenzione tarda e benché citata soventemente (da San Tommaso, sino a Benedetto XVI) non rappresenta un dogma di fede come invece Paradiso, Inferno e Purgatorio e la chiesa ufficialmente, oggi, la vede più come un ipotesi teologica, tanto che Giovanni Paolo II e successivamente, con maggior merito, Benedetto XVI ne hanno seriamente messo in dubbio l'esistenza (Qui le posizioni ufficiali): oggi, la Chiesa, pur non sapendo in realtà che fine faranno le anime dei non battezzati le affida alla volontà misericordiosa del creatore, con buona pace delle fiamme mitissime di sant'Agostino che peraltro sosteneva la sola esistenza del Paradiso e dell'Inferno (con Dio o contro Dio).

Già, perché il Purgatorio, infatti, doveva ancora essere "inventato".

Vedi anche:

Vedi anche:

Viaggio all’Inferno

- Introduzione

- Lo Sheol

- Ba’al, Moloch e i Tophet

- La Gehenna

- Evoluzioni Infernali

- L’inferno islamico

- Dall’Ebraismo al Cristianesimo

- Il Limbo

Viaggio all'Inferno - seconda parte:

- Introduzione

- Diavoli - parte prima

- Diavoli - parte seconda

- Diavoli nell’arte

- Il volto del Diavolo – parte prima

- Il volto del Diavolo - parte seconda

- Il volto del Diavolo - parte terza: Leoni e Draghi

- Il volto del Diavolo - parte IV: a immagine dell'uomo

- Il volto del Diavolo - parte V: un povero diavolo

- Il voto del Diavolo - parte VI: brutto come un Rospo

Viaggio all'Inferno - terza parte:

Schede